院長ご挨拶

クリニックの名称を「梶山小児科・アレルギー科」に変え、クリニックの内装も明るく解放感のあるようにして、新しい気持ちで地域の皆様の健康を見守っていくつもりですので、どうかよろしくお願いいたします。

当院の特徴を二つお話ししますと、一つは赤ちゃんから大人の方まで幅広く診療すること、二つ目はアレルギー専門医によってさまざまなアレルギーの病気の診療をすることです。

もう少し詳しくいいますと、専門は小児科ですので赤ちゃんから思春期に関することはなんでも診療いたしますが、大人の方に関してもよくある風邪症状やアレルギー、生活習慣病は前院長とともに診療いたしますので、子どもと一緒に来院されたときにご両親やご親戚の方も一度診療を受けてご相談ください。

アレルギーの病気は親から子へ遺伝することも多く家族でアレルギーの症状を悩まれていることも多いと思います。また、子どもと大人とで違うアレルギーを持っている場合もありますが、当院ではアトピー性皮膚炎、食物アレルギーや気管支ぜんそくはもちろんアレルギー性鼻炎や花粉症、じんましん、アレルギー性結膜炎など様々なアレルギー診療を行っております。子どもだけでなく大人のアレルギーに関してもお気軽にご相談ください。

当院は、皆様のかかりつけ医として日々の診療を通してみなさまの疑問にていねいにお答えすると同時に、このホームページからも様々な情報を発信していきたいと考えています。

ちょっと気になる症状なども、お気軽にご相談ください。

院長 梶山 瑞隆(かじやま みずたか)

開院のごあいさつ 平成26年1月8日

平成26年1月に、前院長を引き継ぎ、生まれてから過ごしてきたこの地でクリニックを開院することとなりました。

平成7年から第一線の病院で一般小児科、NICU( 新生児集中治療室)、小児アレルギー、小児救急などの病気を診療してきました。そして将来、こどもが思春期から大人になる成長を長く見守ることができ、こどもを中心とした家族の相談にものれるファミリードクターになりたいと思っていました。

こどもも大人も、どこに相談したらいいか分からない時や不安な時に気軽に相談でき、安心や笑顔を与えられるファミリードクターになれるように精いっぱい頑張っていきたいと思っています。どうかよろしくお願いいたします。

院長プロフィール

学位

- 医学博士

資格

- 日本小児科学会認定 小児科専門医

- 日本アレルギー学会認定 アレルギー専門医

- 日本小児科医会認定 子どもの心相談医

- 神戸大学医学部 臨床准教授

- エピペン 処方医

- 舌下免疫療法 処方医

- ADHD適正流通管理システム 登録医師

所属学会

- 日本小児科学会認定

- 日本アレルギー学会認定

- 日本小児科医会認定

- 日本小児アレルギー学会

- 日本小児臨床アレルギー学会

略歴

| 平成7年 | 神戸大学医学部 卒業 |

|---|---|

| 平成7年 | 神戸大学医学部付属病院小児科にて研修 |

| 平成8年 | 公立豊岡病院小児科 |

| 平成10年 | 千船病院小児科 |

| 平成13年 | 六甲アイランド病院小児科 |

| 平成16年~22年 | 神鋼病院小児科 |

| 平成19年~22年 | 神戸大学小児科にてアレルギー外来を担当 |

| 平成22年11月~ | 神戸こども初期急病センター小児科 |

| 平成26年1月8日 | 梶山小児科・アレルギー科 開業 |

| 令和6年6月 | 医療法人社団えがおのわ 開設 |

医師紹介

2021年9月より木曜日診療を行っていただく打出 和子先生の紹介となります。

資格

- 日本小児科学会認定 小児科専門医(平成12年取得)

- エピペン 処方医

- ADHD適正流通管理システム 登録医師

所属学会

- 日本小児科学会

- 日本小児心身医学会

略歴

| 平成7年 | 神戸大学医学部卒業 |

|---|---|

| 平成7年~8年5月 | 神戸大学医学部附属病院小児科 |

| 平成8年6月~10年5月 | 姫路赤十字病院小児科 |

| 平成10年6月~12年5月 | 公立豊岡病院小児科 |

| 平成12年6月~平成14年12月 | 神戸大学小児科 大学院 小児白血病の診療と研究 |

| 平成15年1月~16年3月 | 国立神戸病院小児科 |

| 平成16年4月~18年3月 | 国保古座川病院小児科、市立新宮病院小児科ともに非常勤 |

| 平成17年7月~20年3月 | 中部徳州会病院 |

| 平成21年11月~25年9月 | 沖縄県立宮古病院小児科嘱託(出産のため一度退職) |

| 平成26年4月~31年3月 | 県立宮古病院小児科嘱託 |

外観・院内紹介

外観

入り口

受付

ご用がありましたらスタッフにお声かけください。

待合室

広くて明るい待合室です。

キッズ・ベビーコーナー

待ち時間は魚を眺めたり、本を読んだり、キッズコーナーで遊びながら過ごせます。(現在は新型コロナウイルス感染防止のため、医院の本棚は設置しておりません。ご了承ください。)

授乳室

待合室に授乳ができるコーナーを設けております。

処置室

吸入や検査をするお部屋です。

点滴ベッド

点滴や採血をしたり、体調が悪いときに休んでいただく場合に使用します。

隔離室

人に感染しやすい疾患を疑った場合にはこのお部屋で診察します。

水槽

熱帯魚たちが待合中少しでも癒しを与えてくれます。

トイレ

少しでも感染源に触れなくていいように、明かり、便座、水道、石鹸、手の乾燥、全て全自動にしております。

医療設備紹介

レントゲン室

呼吸機能検査

吸引器

吸入器

呼気一酸化窒素濃度測定器

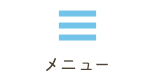

迅速血液検査

超音波検査

心電図

耳鏡

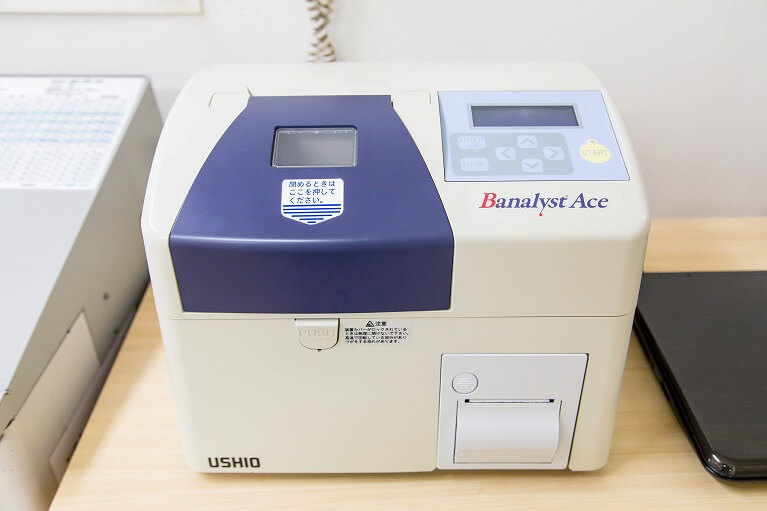

電子カルテ

AED

小児かかりつけ診療料について

2016年4月の診療報酬改定により、小児かかりつけ診療料という項目が新たに作られました。詳しく知りたい方は下記ボタンよりご確認ください。

お支払い方法

当院では現金払い以外にクレジットカード、QRコード、電子マネー決済が可能になりました。

ぜひご利用ください。

クレジットカード決済

QRコード決済

電子マネー決済

当院の施設基準

外来感染対策向上加算

当院では受診歴の有無に関わらず、発熱等を伴う感染症の方の受入れを行っております。

すべての患者さまが安心して受診できるよう、時間的・空間的隔離を実施し、院内感染防止に最大限努めております。

発熱患者等対応加算

発熱等を有する患者さまは、隔離室にて診療を行わせていただきます。

抗菌薬適正使用加算・小児抗菌薬適正使用支援加算

不必要な抗菌薬処方は行わず、使用する場合も最適な抗菌薬を選択します。

抗菌薬の乱用による多剤耐性菌が問題となっています。

病状の経過や症状、診察の結果から細菌感染症が疑われる場合にのみ、適切な抗菌薬をご提案いたします。

連携強化加算・サーベイランス加算

当院では新型コロナウイルスなど新興感染症対策のため以下のような取り組みを行っております。

-

-

- 専任の院内感染管理者(院長)を配置

- 少なくとも年2回程度、院内感染対策に関するカンファレンスに参加

- 新興感染症の発生時等に、都道府県の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実施する体制を有し、そのことを自治体のホームページで公開

- 県と医療措置協定を締結

- 診療所版J-SIPHE(OASCIS)に参加

- 受診歴の有無に関わらず感染症が疑われる方は、感染防止策として動線を分けて診察を行う体制を整備

-

機能強化加算

当院は「かかりつけ医」機能を有する診療所として機能強化加算を算定しております。

乳児期早期より予防接種による疾病予防を積極的に行い、接種状況や時期についての指導、情報提供も行っています。

小児かかりつけ診療料に同意いただいた患者さまに対しては、電話相談や慢性疾患の管理、発達段階に応じた指導、専門医療機関への紹介も行っています。

一般名処方加算(院外処方)

薬剤の成分名による一般名処方を行っています。

これにより、特定の医薬品が不足した場合でも、必要な薬を安定的に提供することが可能になります。

明細書発行体制加算

当院では、個別の診療報酬算定項目が分かる明細書を無償で交付しています。

自己負担のある患者様には診療報酬明細書・領収書を発行しております。

不要な方は会計時にお申し出ください。

医療情報取得加算

当院はオンライン資格確認システムを導入しており、マイナ保険証を利用することで他院での受診歴・薬剤情報・健診情報などを活用した診療が可能です。

-

-

-

- マイナ保険証をご提示いただいた場合:初診・再診時ともに医療情報取得加算 ⇒ 1点

- 従来の保険証をご提示いただいた場合:初診・再診時 医療情報取得加算 ⇒ 1点

-

-

医療DX推進体制整備加算

オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を診察室で閲覧・活用可能な体制を整え、質の高い診療を提供しています。

電子処方箋や診療情報共有サービスも導入しています。

外来ベースアップ評価料(1)

当院は医師を除く医療従事者の賃金改善を目的に、2024年診療報酬改定に基づいた処遇改善に取り組んでおります。

生活習慣病管理料およびIIについて

生活習慣病の治療には生活習慣の改善が必要不可欠です。医師との共同で治療計画書を作成し、患者様の署名が必要となります。

また、状態が安定しており薬の内容が変わらない場合は、28日以上の長期処方やリフィル処方にも対応可能です。

外来データ提出加算

高血圧・脂質異常症・糖尿病を主病とする患者様については、データ提出医療機関に認定されているため、加算が発生します。

情報通信機器を用いた診療について

当院は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を遵守した上で、オンライン診療を実施いたします。

ただし、当院が認めた定期通院中の患者様でかつ、状態にお変わりがない方の定期処方に限ります。

(今後、新興感染症の流行の際など、自宅療養者の経過観察は除くものとする)

情報通信機器を用いた診療の初診の場合、向精神薬を処方しておりません。